Au Bénin, les cyberviolences explosent sur les réseaux sociaux et transforment les smartphones en champs de bataille émotionnels. Derrière chaque message haineux, des victimes, souvent des femmes, sombrent dans la peur, la honte ou le silence. Alors que le Centre national d’investigations numériques (CNIN) tente de contenir le fléau, même les journalistes qui enquêtent sur le sujet subissent insultes, menaces et campagnes de dénigrement. Et ce mal invisible traverse les écrans et s’attaque aux âmes.

Harcelées, menacées, réduites au silence, les femmes béninoises face aux cyberviolences

Harcelées, menacées, réduites au silence, les femmes béninoises face aux cyberviolences

Tout commence souvent par une vibration anodine. Une notification, puis une autre, et encore une autre. Les mots défilent, apparemment inoffensifs, avant de se transformer en lames acérées déguisées en insultes, moqueries, menaces. Derrière les avatars et les pseudos, la haine se déverse et efface les frontières entre le virtuel et le réel.

Au Bénin, comme ailleurs, les femmes sont les premières cibles. Parce qu’elles osent s’exprimer, s’affirmer, occuper un espace public longtemps réservé aux hommes. Les attaques prennent la forme de body shaming, de menaces de viol, de chantage sexuel, ou de la réduction de la femme à son corps. Les réseaux deviennent ainsi le prolongement d’un patriarcat qui mute, se digitalise et frappe en silence.

Pour Valdye Gbaguidi, jeune créatrice de contenus, l’enfer a commencé le jour où elle a osé raconter son histoire. Militante du bodypositivisme, elle promeut l’acceptation de tous les corps, quels qu’ils soient. « Le bodypositivisme, c’est l’acceptation de tous les corps. Il faut respecter les différences sans juger ni sexualiser », explique-t-elle d’une voix douce.

Mais Internet ne lui a laissé aucun répit. « J’ai raconté que j’avais été victime de viol quand j’étais plus jeune. Je voulais comprendre mes blessures, aider d’autres à parler. Au lieu du soutien, j’ai reçu des insultes. Certains disaient que, vu mon corps, c’était normal qu’on me viole. D’autres se moquaient de ma poitrine. »

Légende : Harcelées, menacées, réduites au silence : les femmes face aux cyberviolences au Bénin

Légende : Harcelées, menacées, réduites au silence : les femmes face aux cyberviolences au Bénin

Et tout a basculé un soir de décembre 2024 lors de la soirée des Open Conscience Awards. “J'ai été victime de body shaming et de sexualisation. Je suis venue avec une robe, une magnifique robe rose, que d'ailleurs mes parents ont vue et ont beaucoup appréciée parce que la robe en question me mettait très bien en valeur. Et sur place déjà, avant de monter sur scène, lorsqu'on m'a appelée, j'ai eu une expression de dégoût dans le visage des jurys, que je n'ai pas compris tout de suite”, raconte la jeune Valdye.

Elle continue avec émotion, « Les jurys se sont attardés sur ma morphologie et mon style vestimentaire et ils m'ont expliqué à quel point je méritais justement de me faire harceler. Il est allé plus loin et il dit que lui par exemple que ma poitrine ne lui déplaît pas du tout, que je l'ai mise en avant pour qu'on voit et qu'il a vu et que d'ailleurs il a envie de tomber sur ma poitrine et peut-être même aller plus bas ».

Légende: Valdye Gbaguidi, dans sa robe rose aux Opens Consciences 2024 en décembre 2024 où elle a été victime de body shaming et de sexualisation.

Légende: Valdye Gbaguidi, dans sa robe rose aux Opens Consciences 2024 en décembre 2024 où elle a été victime de body shaming et de sexualisation.

En enquêtant sur les cyberviolences, nous avons vite compris que les mots peuvent aussi blesser celles à qui on les raconte. Derrière notre objectif et nos notes, la peur de devenir, nous aussi, une cible n’était jamais loin. Les mots blessent plus qu’un coup. Ils s’infiltrent dans la chair, s’impriment dans la mémoire, et détruisent l’estime de soi. « Oui j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, je pleurais sans arrêt », confie-t-elle. « J’ai dit à ma mère que je voulais faire de la chirurgie. Je ne supportais plus mon corps. Les réseaux, c’était censé m’aider à aller mieux… mais c’est devenu une prison », a confessé Valdye.

La scène du tournage était si bouleversante que même la journaliste en a eu les larmes aux yeux qu'elle s'empresse d'effacer discrètement avec le dos de sa main droite pour ne pas attirer l'attention.

Un miroir qui brise les identités

Ces violences ne sont pas que émotionnelles. Elles enferment les victimes dans un cycle d’humiliation et d’isolement. Certaines abandonnent leurs études, d’autres suppriment leurs comptes, d’autres encore s’enferment dans la honte.

La psychologue clinicienne et art-thérapeute Stéphanie Gbéhounhessi, du cabinet Art et Vivre à Cotonou, reçoit régulièrement de jeunes femmes en détresse. « Une étudiante que j’ai suivie a été traitée de fille légère sur Internet. Les rumeurs se sont propagées dans son université. Elle a cessé d’aller en cours. Les parents étaient impuissants. »

Pour la psychologue, la première étape de la guérison est la mise à distance numérique. « Il faut couper avec les réseaux pour un temps. Retrouver des contacts réels, retravailler l’estime de soi. Sans ça, impossible de se reconstruire. »

Légende : Cyberviolence au Bénin, de nouvelles armes numériques

Légende : Cyberviolence au Bénin, de nouvelles armes numériques

Puis vient la réappropriation du corps par des thérapies basées sur l’art, l’écriture, la musique ou la danse. « La résilience, dit-elle, ce n’est pas un slogan. C’est un processus lent, fait de cicatrices et de petits recommencements. »

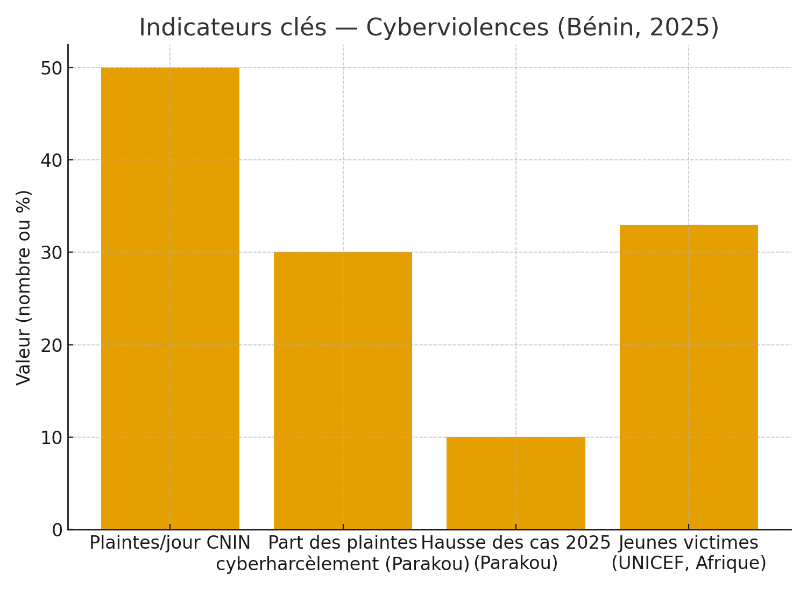

Les chiffres qui inquiètent

Selon le commissaire Modeste Dossou Koko, chef de l’antenne nord de la lutte contre la cybercriminalité, 30 % des plaintes concernent le harcèlement ou le chantage en ligne. Au Centre national d’investigations numériques (CNIN), créé en 2023, plus de 50 plaintes sont enregistrées chaque jour. La plupart des dossiers concernent la sextorsion, le body shaming ou la diffusion non consentie d’images intimes. Le CNIN collabore avec la police judiciaire de la cybercriminalité pour traduire les auteurs en justice.

Le CNIN, dernier rempart numérique

Dans les locaux du CNIN à Cotonou, la tension est palpable. Des écrans affichent des alertes, des cartes de connexions suspectes, des signalements. Son directeur, Dr Ouanilo Mèdégan Fagla, reçoit entre deux appels urgents. « Là, par exemple, c’est une dame harcelée en ligne. Quelqu’un diffuse ses photos intimes », explique-t-il. « Nous recevons au minimum une cinquantaine de plaintes par jour. En fonction de la priorité, de la gravité et de l’impact, nous confions chaque dossier à une équipe d’enquêteurs. Les cas les plus graves sont transmis à la police judiciaire. »

Il décrit la sextorsion comme l’une des formes les plus violentes. « C’est du chantage fondé sur des images intimes récupérées de façon sournoise. Certains auteurs menacent de publier les vidéos pour obtenir de l’argent ou se venger. »

Le CNIN ne se limite pas à la répression, il mène aussi des campagnes de sensibilisation avec l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN) et des ONG locales. « La prévention est essentielle. Si les femmes n’ont plus peur de dénoncer, nous aurions fait un grand pas », conclut le directeur.

Derrière la loi, la lenteur -Le cadre légal en bref

Le Code du numérique béninois punit le harcèlement électronique d’un à deux ans de prison, et d’amendes jusqu’à 10 millions FCFA. Les peines sont aggravées si la victime est mineure ou vulnérable. Le juriste Julien Hounkpè déplore la lenteur judiciaire, « Il faut prévenir avant de punir. Former les magistrats, renforcer la coopération internationale ».

Mais le sociologue Bruno Montcho rappelle que le problème dépasse la loi. « Le cyberespace n’a pas d’ancrage dans nos traditions. Nos valeurs prônent le respect et la dignité. On ne peut pas se cacher derrière un écran pour humilier. », a-t-il souligné.

Être femme journaliste, c'est une double exposition

Enquêter sur les cyberviolences, c’est marcher sur un fil tendu entre vérité et peur. Pendant le tournage, chaque interview, chaque échange rappelait la fragilité de notre propre sécurité. Les entretiens les plus sensibles se sont programmés dans des lieux discrets, pour protéger les identités des survivantes. Certaines femmes acceptaient de parler, mais pas d’être filmées, de peur d’être reconnues et à nouveau harcelées. Même quand nous avons accepté l'entretien sous anonymat, elles ont refusé à la dernière minute.

Les mesures de précaution allaient au-delà du simple cadre professionnel. « Les journalistes qui traitent les sujets liés aux violences numériques doivent être aussi protégés que leurs sources. Les auteurs de cyberharcèlement n’hésitent pas à pirater ou à traquer. », a préconisé un expert du CNIN.

Au-delà des risques techniques, il y avait la peur. La peur d’être, à son tour, la cible. « Quand je lisais certains commentaires haineux dirigés contre d’autres femmes, je me demandais : et si demain, c’était moi ? », se demande Angèle, la voix empreinte d’émotion. Ce doute, omniprésent, a pourtant nourri la détermination à poursuivre l’enquête. « J’ai compris qu’il fallait aller au bout. Si nous, journalistes, cédons à la peur, qui racontera leurs histoires ? », s'interroge-t-elle.

Ces moments de tension ont renforcé la conviction que le journalisme de terrain nécessite aujourd’hui des outils de cybersécurité, de gestion émotionnelle et de solidarité professionnelle. Pour Angèle, être journaliste femme, c’est exister à contre-courant. « Chaque publication sur les VBG peut déclencher une tempête d’insultes sexistes, c'est pourquoi depuis l'affaire de viol sur mineure impliquant C. A. j'évite de m'en mêler. Je préfère attendre le procès et écouter les dépositions des parties concernées », a-t-elle fait savoir.

La journaliste Angèle n'a pas fait dans la dentelle pour fustiger le traitement réservé aux femmes journalistes qui traitent les sujets relatifs aux VBG. « Vous dramatisez ! », « Personne ne vous oblige à être sur Internet », « Vous cherchez de la visibilité », a-t-elle fustigé. « Nos journalistes femmes subissent des attaques genrées, des remarques sur leur physique, des doutes sur leurs compétences. Je pense lancer une campagne de sensibilisation sur la sécurité numérique et le bien-être psychologique des femmes journalistes et des survivantes de VBG ».

À TRIOMPHE MAG, la direction reconnaît que la sécurité numérique des journalistes femmes reste un défi. « Nous travaillons à renforcer nos dispositifs de sécurité numérique, mais les ressources manquent », explique Spéro, le Directeur de publication. « Nous encourageons nos journalistes à signaler tout cas de harcèlement, mais beaucoup préfèrent se taire par peur du jugement ou de la stigmatisation. », va-t-il préciser.

De son côté, la journaliste béninoise Angéla Kpéidja n'est pas au bout de ses peines. Première journaliste béninoise à mettre les pieds dans les plats pour dénoncer le harcèlement en milieu professionnel en mai 2020, elle traîne encore les séquelles de cette audace d'avoir brisé le silence. Aujourd'hui, elle est devenue la cible de toutes les attaques sur les réseaux sociaux. « Je supporte de moins en moins les médisances et le cyber harcèlement dont je suis victime », a exprimé désemparée l'auteure du livre Bris de Silence.

Légende : Angela Kpéidja, première journaliste béninoise à dénoncer le harcèlement en milieu professionnel et survivante de cyberviolence @ BenStudio

Légende : Angela Kpéidja, première journaliste béninoise à dénoncer le harcèlement en milieu professionnel et survivante de cyberviolence @ BenStudio

Former, outiller, fédérer

Les rédactions commencent à prendre conscience de cette violence systémique. Certaines prévoient des cellules d’écoute ou des formations en collaboration avec l'Union des Professionnels des médias du Bénin (UPMB), mais beaucoup de femmes journalistes estiment encore que leurs médias ne sont pas des espaces sûrs pour s’exprimer.

C'est ce que fait la journaliste Zakiath Latoundji, présidente de l’Upmb à travers son projet « Médias sans violence » qui vise à renforcer les capacités des femmes professionnelles des médias à faire face aux Vbg. Selon elle, l'objectif est d’améliorer le niveau de connaissance des femmes journalistes sur les mécanismes institutionnels et opérationnels de dénonciation, de détection et de prévention des Vbg.

« Il s’agit également de promouvoir la culture de dénonciation des agissements des Vbg et la domination de la honte et de la peur à travers l’installation des points focaux et du comité de dénonciation des VBG », a-t-elle clarifié.

Les cyberviolences ciblant les femmes ne sont pas seulement plus fréquentes, elles sont aussi plus cruelles. La chercheuse Aïssatou Tchibozo, spécialiste du genre et des médias numériques, explique que « les hommes reçoivent des critiques sur leurs idées ; les femmes, sur leurs corps. Les menaces de viol ou d’humiliation publique sont des armes pour les faire taire ». D’après elle, « chaque femme qui se tait à cause de la peur, c’est une voix citoyenne qui disparaît. »

Quand parler devient un acte de courage

À Parakou, Cotonou ou Djakotomey, les victimes hésitent encore à porter plainte. Certaines craignent d’être jugées, d’autres d’être exposées une nouvelle fois. C'est le cas de Nadia Okoumassoun présidente de l'ONG Femmes Capables qui, en 2021 a dénoncé le cas de viol dont elle a été victime.

Aujourd'hui, elle oppose un refus catégorique à notre appel à témoignage. En raison de sa carrière professionnelle, elle préfère ne pas réveiller ce passé sombre qui pourrait réveiller les vieux démons et pire encore lui rappeler, comment à l'époque, elle a été accusée d'être l'unique responsable du viol dont elle a été victime. Valdye, elle, a décidé de transformer sa douleur en force. Pour elle, les médias sont un espace sûr pour s'exprimer et montrer la voix à celles qui manquent encore de courage.

Légende : Valdye Gbaguidi, survivante de cyberviolence crédit: Page Facebook Valdye

Légende : Valdye Gbaguidi, survivante de cyberviolence crédit: Page Facebook Valdye

« Non, je ne regrette pas d’avoir parlé. Parce que mon histoire a peut-être aidé quelqu’un d’autre à parler », dit-elle. Sur sa page, elle publie des messages d’encouragement, des liens vers des associations et les numéros du CNIN. « Votre corps n’est pas une honte. Votre voix est une force. Même si on tremble, il faut parler. »

Selon l’UNICEF (2019), un tiers des jeunes Africains ont été victimes de cyberharcèlement. Les femmes et les filles sont deux fois plus exposées aux menaces sexuelles. Les réseaux sociaux les plus cités dans les plaintes : Facebook (62 %), WhatsApp (21 %), TikTok (10 %). Moins de 20 % des victimes portent plainte, par peur du jugement social. Selon ONU Femmes, 38 % des femmes africaines connectées ont déjà subi une forme de violence en ligne, un chiffre proche de la moyenne mondiale (40 %).

La parole comme arme de résistance

Certains jours, relire les menaces reçues par nos interlocutrices était éprouvant. Le journalisme, dans ce contexte, devient un acte de résistance. « Il faut donner la parole à celles qu’on tente de faire taire », écrit une collègue.

Aujourd’hui, Valdye continue de publier, plus sereine. Les cicatrices demeurent, mais la peur a reculé. Elle incarne cette génération de femmes béninoises qui refusent d’être réduites au silence, même derrière un écran.

Derrière chaque écran, il y a une vie. Derrière chaque message haineux, une blessure. Les cyberviolences ne sont pas que virtuelles, elles sont sociales, culturelles, profondément humaines. Et pour celles qui, comme Valdye ou les femmes journalistes, choisissent de parler malgré la peur, la parole devient un acte de résistance, une lumière dans le vacarme numérique.

Finafa Rebecca KINDJAHOUANDE, Mahougnon Angèle ADANLÉ & Folarin Aminath YABI